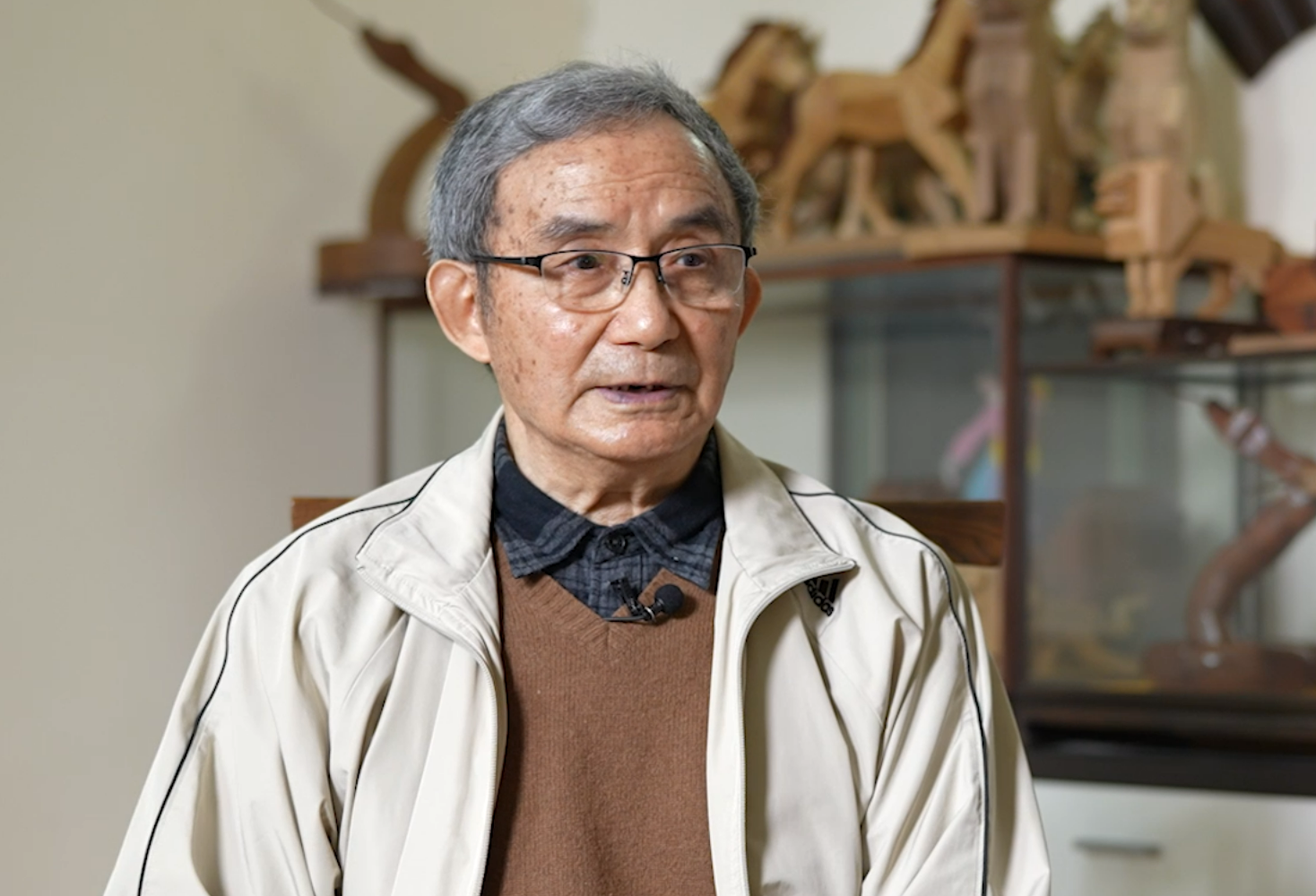

英勇之志为国而酬,实事求是初心永久 ——访信息资源管理学院冯乐耘教授

危急时刻英勇入党,七次往返封锁线

1948年,蒋家王朝崩溃前夕,疯狂搜捕迫害共产党人和革命青年。地下党组织面临将在对敌斗争中已经暴露的地下党员迅速撤退到解放区的重任,迫切需要建立去解放区的交通线,寻找能够承担撤退工作的交通员。

此时,年仅二十岁的冯乐耘正在南京市立二中读书,在与地下党员、同班同学的接触后,他于1948年12月18日递上了入党申请书。

19日上午,在南京莫愁路金陵神学院门前,冯乐耘与地下党员成功接头。地下党员带来两个消息:一是通知冯乐耘已“获批准从1948年12月18日起成为中共正式党员(无候补期)”;二是要他探寻一条从南京到苏北解放区的路线。

危急关头,在党组织的信任下,冯乐耘接受了建立地下交通线,护送南京地下党员撤退到苏北解放区的任务。在不到一百天的时间里,先后7次往返封锁线,转移了四批共13位地下党员,保存了革命力量。

提及惊险的地下交通工作,冯乐耘老师强调,“在对敌斗争中,要一不怕苦,二不怕死,在一定情况下不仅要勇,而且要有谋,考虑问题必须周密,不留漏洞。”坚定秉持着入党时的初心,他时刻提醒自己不辜负党的信任,用强大的信念和周全的谋划,一次次化险为夷,圆满完成了党组织交予的撤退任务。

和平年代勤勉治学,四十年开拓教研

新中国成立后,冯乐耘被选送到中国人民大学专修科档案班学习,1954年毕业后留校任教。

1953年,在苏联专家的建议下,冯乐耘承担了“档案保管技术学”(后改为“档案保护技术学”)这门新课的建设任务,从此和档案保护技术结了缘。

40多年来,除了与教研室的教师们共同创建了“档案保护技术学”这门课程,他还主编过三本书,编导一部48分钟的《档案害虫防治》科教片,发表过20多篇文章,解决了建课中的诸多问题。

从解放前的地下交通工作,到解放后的档案保护治学,不变的是冯乐耘老师实事求是的态度,踏实勤勉的作风。他指出,中国的档案孕育产生于中华优秀传统文化之中,档案的形成、保护的环境与外国有所不同,中国档案保护技术应当具有自己的特点。因此在建课初期,他下了大力气进行调查研究,力求课程内容“中国化”。

从上世纪五六十年代起,冯乐耘先后在北京、上海、安徽等地,调查了十几个档案制成材料的生产和研究部门。与国家档案局、中科院昆虫研究所共同组成档案虫害调查组,对全国两百多个单位进行了通讯调查和现场调查,捕捉到危害档案的害虫共10种。跑遍了故宫、北京图书馆、明清档案部、中央档案馆的修裱室等全国知名的修裱部门,掌握了档案修裱的重要技艺。

这种躬身入局、精益求精的治学态度和四十年如一日的治学实践,奠定了冯乐耘老师作为“档案保护技术学”这一档案学分支学科的创建人、带头人地位。他多年科学研究和实践的独创性总结,一直影响、指引着当下档案学的学科发展。

新时代传承创新,暗榫技艺展风采

1994年离休后,冯乐耘老师拣起了小时候的爱好,开始投身于鲁班暗榫动物造型的制作。回忆起对暗榫技艺痴迷的缘起,冯乐耘老师分享了他小时候的经历。读小学时,在劳作课老师的指导下,他做出了一个“榫卯玩具竹狮子”,得到了老师们的赞赏,并被送到扬州市展出,给了他极大鼓励。“竹狮子”后来丢失了,他对暗榫技艺的兴趣却自此一发不可收拾。

20年来,冯老师总共做出70多件作品,三个系列:雄狮系列、水牛系列和生肖系列,现在还在继续。其中,他的《鲁班暗榫造型》于2011年被列入北京市昌平区非物质文化遗产名录,作品“暗榫雄狮”于2015年在京津冀非物质文化遗产展览会上获得了“北京传统手工艺设计大赛传承奖特别奖”。

实干实学迎难而上,永不忘党员初心

从战争时期危险的地下交通工作,到建设时期开拓创新的档案保护治学实践,再到新时代传承创新的暗榫技艺,冯乐耘老师成功的背后,是党员的坚定初心和信念。对此,他对人大学子发出了殷切的期望和寄语,“在和平时期,一不怕苦二不怕死的不怕牺牲的境界和奉献精神仍然需要,遇到名利的时候,必要时要让,而不是争,遇到困难或危机时,要上,而不是躲。接受党交给的新任务,一是干,一是学,在干中学。实事求是很重要。实事,就是要根据实际情况办;求是, 就是要做对人民、对国家、对党有利的事。”

“实事求是”既是宝贵的校训,也是我们每一个人大学子应当从冯乐耘老师这样的优秀老党员身上学习到,并践行传承下去的初心信念。

作者:黄倩怡